不合時宜的情懷——現場身體與影像的再同步:劉昱廷《走在水上》

看劉昱廷的作品,我腦海中總是不由自主地浮現這兩個字:情懷。

起先我也困惑於這個詞彙跟「情感」哪裡不同?但當試著將「情懷」置換成情感,卻感到失去了一些況味。比起隨著當下不斷變化起伏的情感,情懷似乎是一種時間尺度更長的,想望、嚮往、或追憶,甚至是浪漫。

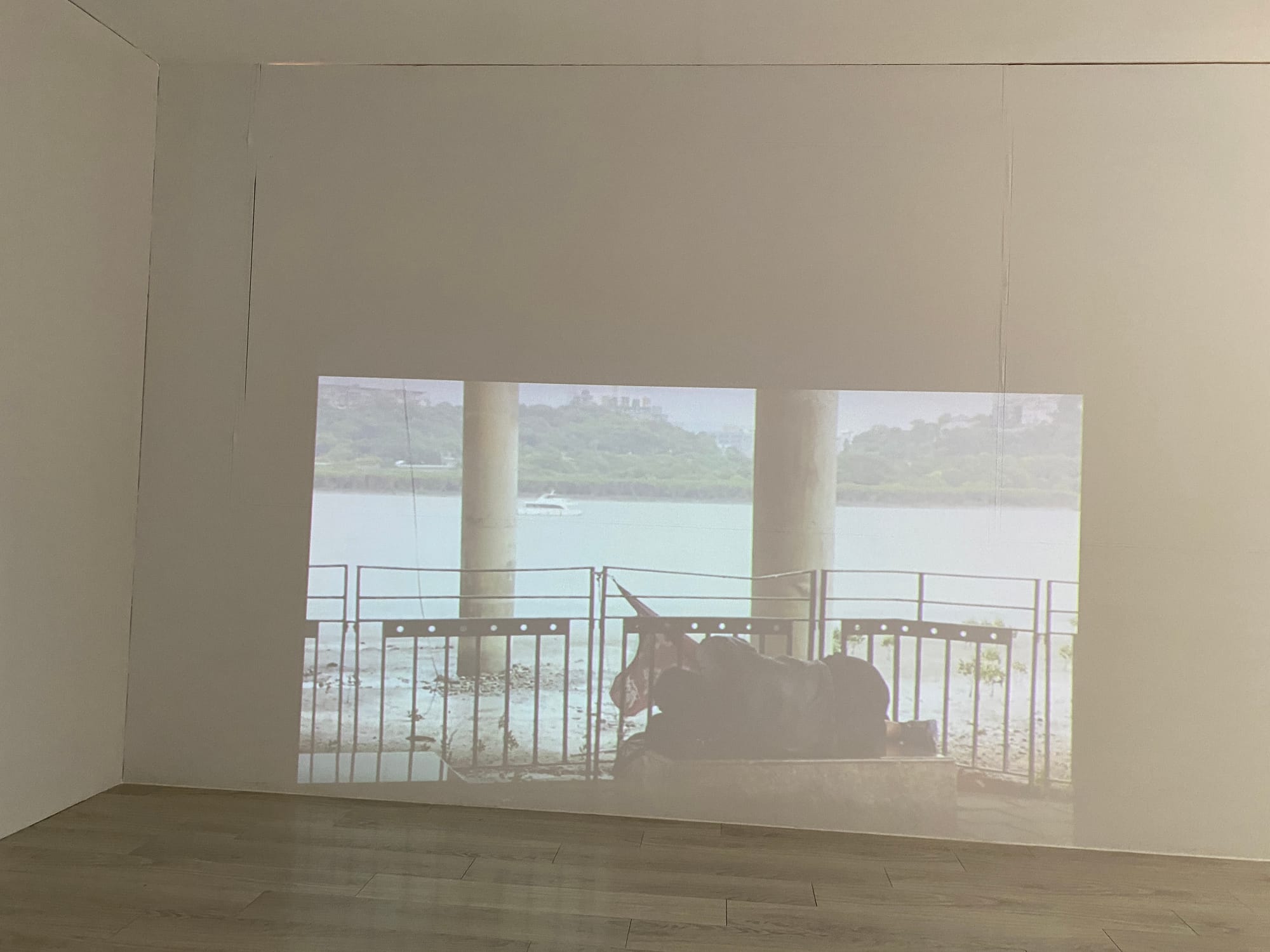

《走在水上》中的影像都以單一的主要人物、以及其在所處環境中的行為為主體。〈打水漂的人〉、〈漂浮的人〉與〈橋下的人〉三部影像共構了一組水域,並鋪設了可供行走或坐臥的舒適木棧道,木棧道以外則鋪設了地毯。觀眾被邀請走入一個想像中的水域,即便走下木棧道腳也不會弄濕,質地上具有親密感、顏色卻中性的地毯,與安裝了輪子、可供觀眾自由移動位置的溪石,讓走下木棧道、漫步在地毯上的經驗,成為一種影像中情景的「再體驗」。我們用一種舊地重遊的情懷再次來訪,而正因為是「重遊」而非親身經歷,「情懷」的況味才得以漫射在其中。對比之下,木棧道左側轉角內〈橋下的人〉影像前則沒有鋪設地毯,展場的地板成了第二層心理上的水域,如果說地毯營造的心理水面浸至小腿肚、能讓我們穿梭其中踩踏嬉戲的親密水域,那道地毯與地板之間的界線暗示的,或許則是更深不見底、能將我們吞沒的水體,散發介於危險與召喚的能量,那橋下的人則以一種近乎永恆的姿態、躺臥在這邊界之上。

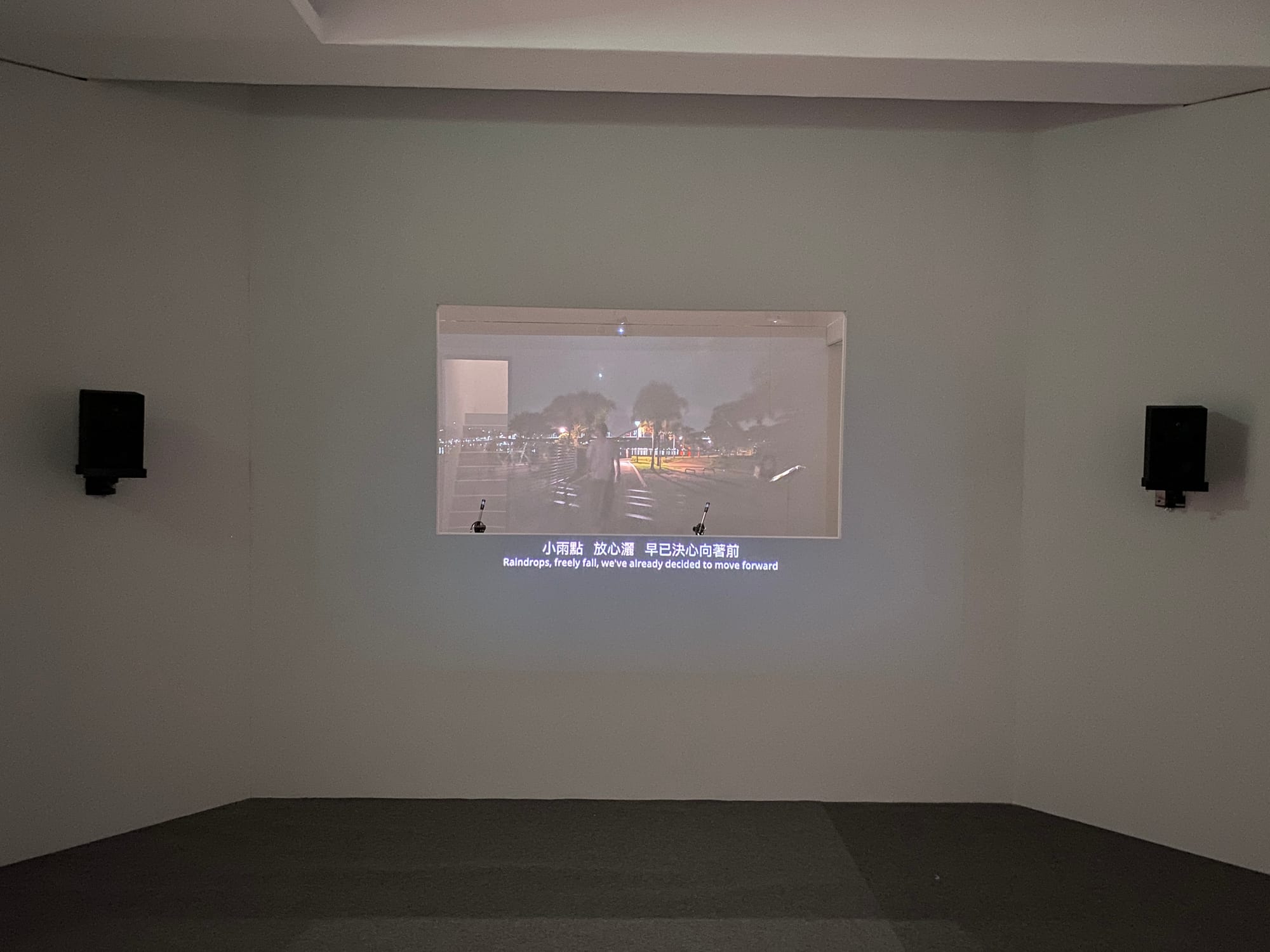

影像使得這些理應無人會特意凝視的姿態與行動,被再現於我們面前,而觀者成為見證人的同時,在動作重複或凝結的不間斷綿延時間裡,我們與影像中的人物共情, 並在這「再同步」的過程中產生情懷。展場後半段的作品〈逃跑的人〉由一道錄音室般的牆切分成前後兩半,我們會先從錄音室外部,透過透明窗戶看到裡面播放的影像,以及影像的環境音。錄音室內鋪設有電影聲音後製的擬音(foley)台,配備有現場收音的麥克風與監聽耳機,踏進這些凹槽內,觀眾便可以看著影像裡的人奔跑、一邊試著讓自己的腳步與他同步,體驗電影中不同質地腳步聲的後製過程;而若有機會從錄音室外頭,看到其他觀眾正在錄音室內擬音,則可以看到他既像在模仿、也像在追趕著影像中的人,同時聽到他所發出的腳步聲。

在錄音室裡戴著監聽耳機「跑步」時,細緻的腳步聲響近在耳畔,而運動中的身體也迫使我們脫離靜態的觀看,彷彿身歷其境的同時,這兩個場域——錄音室現場與影像中的河濱公園——之間的差異又如此明確。更耐人尋味的是,比起其他影像中旁若無人的姿態,〈逃跑的人〉為何頻頻回頭看?對我來說,或許是要在我們不斷試著與其同步的過程中,又不斷地指出我們與其身處時空之間的斷差。

雖然影像是逐個轉瞬即逝的影格,但對我來說,劉昱廷透過影像,如同〈揉紙〉當中反覆揉捏紙團的動作,是想要抓住、追回這些轉瞬即逝,使那些時間透過影像中或者觀眾的身體,體現為得以哼唱、流轉的情懷。如果情感是當下的,那情懷就是不合時宜的吧?我不禁思索,當代生活是否越來越缺少一些情懷?這意味著某種目的地或嚮往的缺失嗎?然而藝術家也不是要給出一個目的地,而是把觀眾變成即便從未到訪卻彷彿舊地重遊的訪客,不合時宜地佇立於影像時間的循環之外,在與影像「再同步」的過程中,竟也產生了沒有目的卻仍想要行走的想望。

(本文同步刊載於台新藝論紛紛Artalks)